Bestand und Gefährdung

Der Weißstorch gehörte einst zum typischen Bild unserer Kulturlandschaft. Doch spätestens Mitte des letzten Jahrhunderts war sein Bestandsrückgang nicht mehr zu übersehen. Den Tiefpunkt seiner Populationsgröße erreichte er in den Achtzigern. Wurden bei der ersten bundesweiten Zählung im Jahr 1934 noch 9000 Brutpaare gezählt, war nun nur noch etwas mehr als ein Drittel davon übrig. Als Hauptursachen für den Rückgang werden Nahrungsengpässe im Winterquartier sowie Lebensraumveränderungen in den Brutgebieten angenommen. Dazu gehören die Umwandlung von Wiesen in Felder, die Trockenlegung von Feuchtgebieten sowie der verstärkte Einsatz von Bioziden mit einhergehender deutlicher Reduktion des Beutetierangebotes. Am Niederrhein sind Weißstorchvorkommen noch aus den 20er Jahren bekannt.

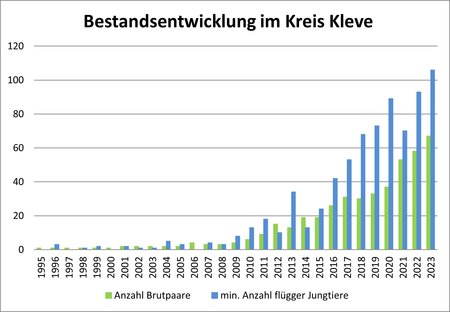

In den letzten 30 Jahren konnte weltweit wieder ein Bestandsanstieg beobachtet werden. So auch am Unteren Niederrhein. Nach dem Verschwinden von Adebar aus unserer Region, brütete zum ersten Mal 1996 wieder ein Weißstorchenpärchen im Kreis Kleve, nachdem in Zyfflich eine Nisthilfe aufgestellt wurde. Anfänglich nur schleppend, steigt die Population nun merklich an. Auch 2023 wurde erneut ein Höchststand seit der Wiederbesiedlung festgestellt. Der Bestand umfasste 67 Brutpaare. Das entspricht einen Zuwachs von neun Paaren gegenüber dem Vorjahr. Erstaunlich ist, dass in den letzten Jahren der Anteil Naturbruten zugenommen hat. Dieses Jahr lag er bei rund 20 %. Die Störche bauen ihr Nest dann meist auf Baumstämmen, deren Krone abgebrochen ist. Die Belaubung macht es allerdings schwer, den Bruterfolg zu ermitteln. Daher kann keine genaue Zahl angegeben werden. Es sind aber mindestens 106 Jungstörche ausflogen. Das entspricht einen Mindestbruterfolg von 1,58 Junge pro Brutpaar. Vermutlich war der Bruterfolg jedoch höher.

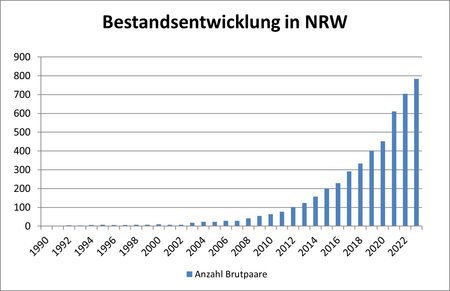

In gesamt NRW ist der Bestandstrend weiterhin positiv. Die Ursachen für den Brutbestandsanstieg sind aber vielerorts nicht durch verbesserte Lebensraumbedingungen entstanden. Diese hat es leider in vielen Gebieten kaum oder gar nicht gegeben. Vielmehr scheinen andere Faktoren eine Rolle zu spielen. Bei den Westziehern hat ein verändertes Zugverhalten vermutlich zu einer geringeren Wintersterblichkeit geführt. Viele überwintern mittlerweile in Spanien, wo sie auf Mülldeponien ausreichend Nahrung finden. Daher kommen mehr Störche zum Brüten zurück. Hinzu kommen Zuwanderungen aus Auswilderungsprojekten, wie sie beispielsweise in den Niederlanden stattfanden, die die Wiederansiedlung, wie z. B. am Niederrhein, und schließlich auch den Bestandsanstieg begünstigten.

Damit die Populationen auch ohne Zuwanderungen überlebensfähig bleiben, brauchen die Vögel zur Jugendaufzucht genügend Nahrung, um alle Schnäbel zu füllen. Dies kann langfristig nur über Verbesserungen des Lebensraumes gewährleistet werden, durch ausreichende und auch feuchte Grünlandflächen, Extensivierung und gesunde Gewässer. Weiter besteht nach wie vor Todesgefahr durch Kollision oder Stromschlag an Überlandleitungen. Hier müssen noch mehr Sicherungen angebracht werden.